2020.03.11

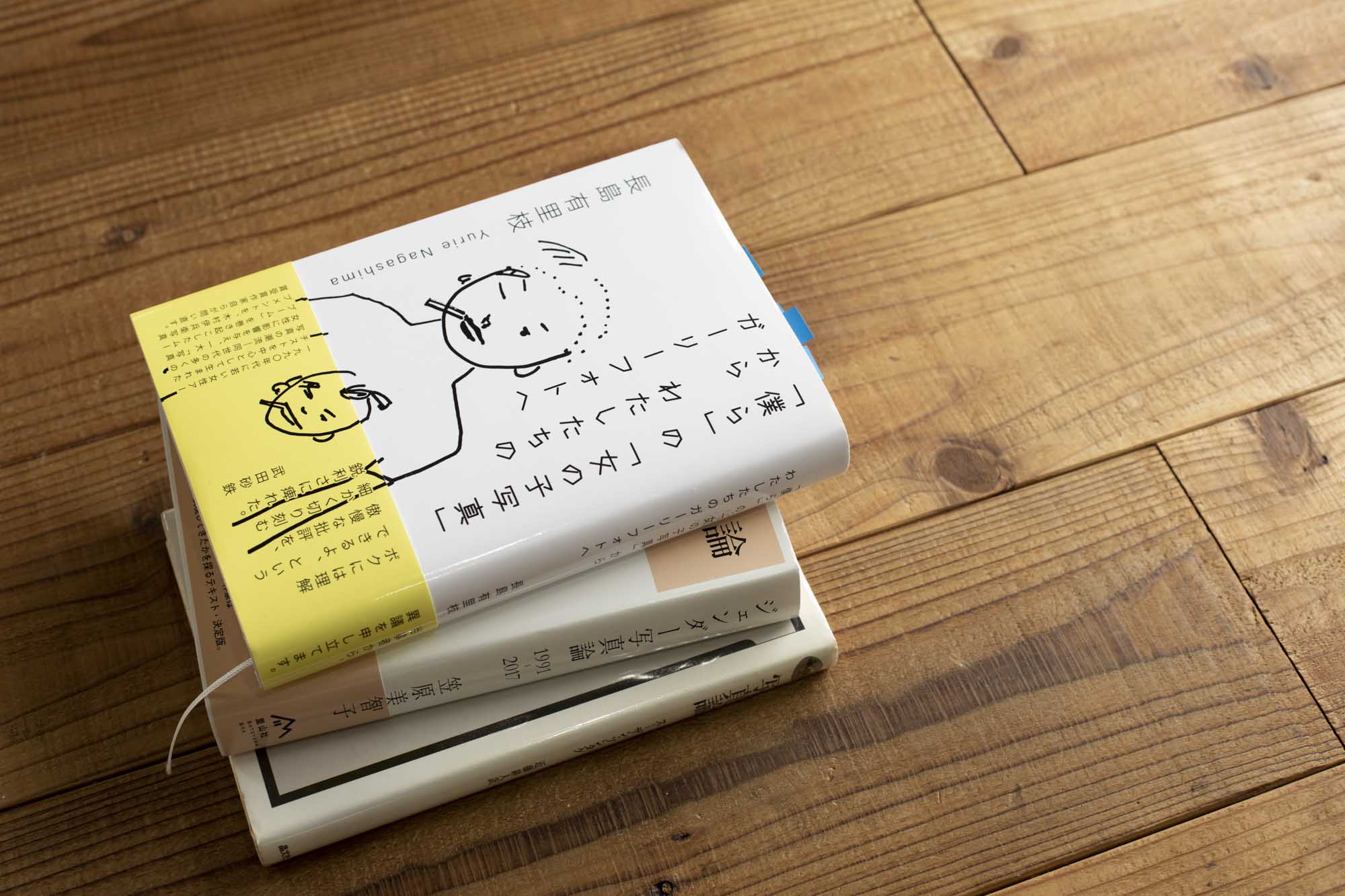

長島有里枝さんが書かれた『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』を読んだ。もともと、長島さんが修士論文として書かれたものを加筆、修正されたものなので、パラパラと読み進められるような文章ではない。それに気付いてから、気になった部分には付箋を貼り、もう一度読み直した際はマーカーで線を引きながら読み込んだ。

わたしは長島さんの4つ下の世代なので、長島さんがおっしゃる「90年代に若い女性アーチストを中心として生まれた写真の潮流」の影響をまさに受けてきた。写真に興味を持ったのは銀色夏生さんの詩集の影響で、大学も写真やアートを専門とする学部で学んでいなかったし、写真部時代に足繁く通った展示は戦場カメラマンの写真展だった。それでもスタジオボイスの『シャッター&ラブ』も、『ヒロミックスが好き』特集号も、ブルータスの写真特集も読んでいた。長島さんとヒロミックス、蜷川実花さんが木村伊兵衛賞を受賞されたときはスタジオマンをしていたから、そのころ世に出た批評やコメント、記事をいくつも目にした。けれどそれらが、当事者たちには不本意な形のものが多く、社会的権力のある「僕ら」が好き勝手に語られてきたものだとは思い至らずにこれまできた。持ち上げられ、過剰に賞賛されることの怖さ。言葉は切り取られ、写真はひとくくりにレッテルを貼られる。

しかしその後も長島さんの作品や活動を拝見してきたし、長島さんが新しい言葉を獲得し、反論し、自尊心を回復してきたのも目撃している。そしてさらに、フェミニストとして、これまで傷ついてきた「彼女たち」を勇気づける姿も。格好いい人、優しい人。

結婚したら辞めるんだろうと思われていたり、写真の撮り方を教えてやろうと言われたり、ギャラはおいしいもの奢るからって誤魔化されたり。腹が立つようなことはわたしにもいろいろとあった。権力関係を構築できないことが弱さだと言われたり、あるいは逆にそれを若い女性だと言うことで許されなかったりもした。けれど、自分の表現したいことを諦めず、学び、実践していけば良いだけだということを見せてくれた長島さんは希望でしかないし、エンパワーメントされたわたしも誰かに何かを届けたい。「人の心を動かす写真が撮りたい、なんて笑わせないでね。」「いつまで家族のアルバム用写真を撮っているんだ。」そんな言葉を投げかけてきた人たちに、わたしだって反旗を翻すために写真を撮り続けているから。